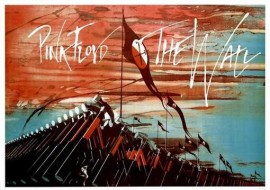

Se não escrever agora, não escrevo mais. Seria uma lástima deixar passar em branco. Eu fui ver Roger Waters tocar The Wall em Porto Alegre. E isso não é pouca coisa.

Não lembro bem o ano em que fui apresentado ao álbum — foi quando conheci o Pink Floyd. Chuto 1988. Dez anos após seu lançamento. Um colega de colégio (Renato, Tatu) me convidou para ir ao Cine Pelotense ver o filme (lançado em 82). Acho que não tinha mais ninguém na sala. Chapei. Para quem vinha do punk, aquilo era muito diferente; difícil dar o braço a torcer. Por outro lado, extremamento sedutor. Gostei tanto que loquei e copiei o VHS. Havia legendas das músicas em português, mas eu queria cantá-las em inglês. Com pouco conhecimento da língua, fui tentando captar as palavras e datilografafa-as em uma máquina de escrever. A maioria não consegui entender. Com a ajuda das legendas e um dicionário português-inglês/inglês-português, tentava verter de volta ao inglês. A outra parte que achava que entendia em inglês, não estava sempre correta, apesar de fazer sentido pra mim e compreender o significado artístico. Ou seja, até hoje, canto versos errados, do jeito que conseguia compreender. Depois, comprei o vinil duplo, com encarte e letras, e escutei até furar.

Não lembro bem o ano em que fui apresentado ao álbum — foi quando conheci o Pink Floyd. Chuto 1988. Dez anos após seu lançamento. Um colega de colégio (Renato, Tatu) me convidou para ir ao Cine Pelotense ver o filme (lançado em 82). Acho que não tinha mais ninguém na sala. Chapei. Para quem vinha do punk, aquilo era muito diferente; difícil dar o braço a torcer. Por outro lado, extremamento sedutor. Gostei tanto que loquei e copiei o VHS. Havia legendas das músicas em português, mas eu queria cantá-las em inglês. Com pouco conhecimento da língua, fui tentando captar as palavras e datilografafa-as em uma máquina de escrever. A maioria não consegui entender. Com a ajuda das legendas e um dicionário português-inglês/inglês-português, tentava verter de volta ao inglês. A outra parte que achava que entendia em inglês, não estava sempre correta, apesar de fazer sentido pra mim e compreender o significado artístico. Ou seja, até hoje, canto versos errados, do jeito que conseguia compreender. Depois, comprei o vinil duplo, com encarte e letras, e escutei até furar.

Corta.

Roger Waters já esteve em Porto Alegre há dez anos. Mas não com The Wall. Não fui ver. Tanto Pink Floyd sem Roger Waters quanto Roger Waters sem Pink Floyd não fazem tanto sentido. A primeira opção ainda faz mais, enquanto show, pois, pra mim, que sou das antigas, música fora do contexto do álbum, perde muito, pelo menos em termos de conceito da obra. Como o repertório do Pink Floyd é melhor, fico com eles. Porém, assistir The Wall, completo, em um show de seu autor seria, e sempre será, imperdível. É o álbum inteiro! Conheço cada batida de porta, cada respiração, cada telefone chamando, cada passarinho cantando.

Comprei o ingresso nos primeiros minutos em que as vendas iniciaram na Internet. Precaução que se mostrou desnecessária, pois apesar de cheio, ainda tinham disponíveis no dia do show. Os portões abririam às 16h. Chegamos, eu o Igor e Xandi, pelas 17h, mas ainda estavam fechados e a fila se arrastava por quilômetros do Beira-Rio. Foram abrir após às 18h, em uma falta de organização da produção local inversamente proporcional à qualidade do espetáculo que estávamos prestes a presenciar.

Eu tinha entrada para a pista e queria me posicionar em frente à mesa de som — tradicionalmente, o melhor ponto para se assistir qualquer show, pois é de onde o técnico mixa e equaliza os instrumentos; tudo é otimizado para aquele ponto de vista (ou de audição). Porém, a área VIP ia até lá e não permitia meu acesso. Como em qualquer megashow, estava mal posicionado, cheio de gente a minha frente. Não enxergava a base do palco. Ainda mais com a multidão toda, com os braços levantados, para gravar com suas câmeras — Porra, olha no Youtube! Compra o DVD! — Fui para trás da torre de luz e som da direita. Consegui uma visão melhor e desobistruída de mais da metade do palco. Quando abriu um espaço, me debrucei na grade que resguardava a torre e fiquei mais confortável do que previa.

O que eu queria era imergir no espetáculo, sensação que megaeventos nunca vão conseguir. Mas me concentrei e me contentei com o que tinha, afinal, a maior opera rock da história estava a minha frente, em um espetáculo magnífico de som e luz, o que compensava todo o resto.

É muito ruim ir a um show no qual você não vê os músicos, tanto pela distância astronômica do palco, quanto pela estrutura do muro que vai sendo construído e cobrindo a banda. Mesmo as projeções ao vivo, que constumam ajudar nessa questão, só mostravam, além de Waters, o vocalista secundário, que fazia as vezes de David Gilmour nos duetos. Não me pergunte quantos guitarristas ou tecladistas havia. Não me pergunte se tinha outro baixista para quando Waters não tocava ou se o baixo era pré-gravado. Eu não sei. Muitas vezes fiquei em dúvida se a própria voz de Waters não era playback, em músicas mais complicadas como “The Trial”. Ninguém se questionou sobre a orquestra em “Bring The Boys Back Home”? Não havia, claro. E a voz? Era perfeita demais. Mas a tônica do show era tão diferente de questões como essas, que eu nem deveria levantá-las. É até injusto.

O espetáculo foi dividido em dois atos, conforme os discos do álbum duplo. No primeiro, o muro imenso, que ocupava toda largura so estádio, estava aberto no centro, em um corte em “V”. Os tijolos iam sendo assentados e cobrindo o pouco que se via da banda. As projeções em toda extensão do paredão, compensam, em dinâmica visual, o encobrir dos músicos. O segundo ato começou com “Hey You” sendo apresentada sem mostrar ninguém da banda, nem mesmo o vocalista que emula David Gilmour.

Em “Nobody Home”, minha preferida, alguns tijolos do muro são retirados, revelando um quarto, de onde Waters canta. Esperava que o público fosse à loucura, mas parece que fui só eu. Estranho aguardar tanto pela canção e perceber que o resto das pessoas não compartilha da minha emoção. Agora, é claro que “Comfortably Numb” foi a mais aplaudida. Desconfio que 30% de quem estava lá só conhecia ela e “Another Brick in The Wall”, e que 50% conheciam apenas essas e “Run Like Hell”. E por “conhecer” quero dizer “ter ouvido no rádio ou em alguma festa”.

Há um momento em que um avião projetado despeja centenas de símbolos da foice e martelo, como se fossem bombas, e depois faz o mesmo com as marcas da Shell e da Mercedez-Benz. A massa foi a loucura, mas depois lotou o McDonalds da Silva Só, afinal, ninguém é de ferro e esses megashows dão uma fome de Big Mac e Coca-cola que te conto…

Para quem acha que só estou falando mal, deixo claro que foi o melhor show de grandes proporções que já vi. Melhor que U2 e que Police. Não vi o Paul McCartney. Se eu pudesse, teria ido aos 9 shows que Waters realizou há pouco em Buenos Aires. Eu disse “9 shows”! Argentino é foda!